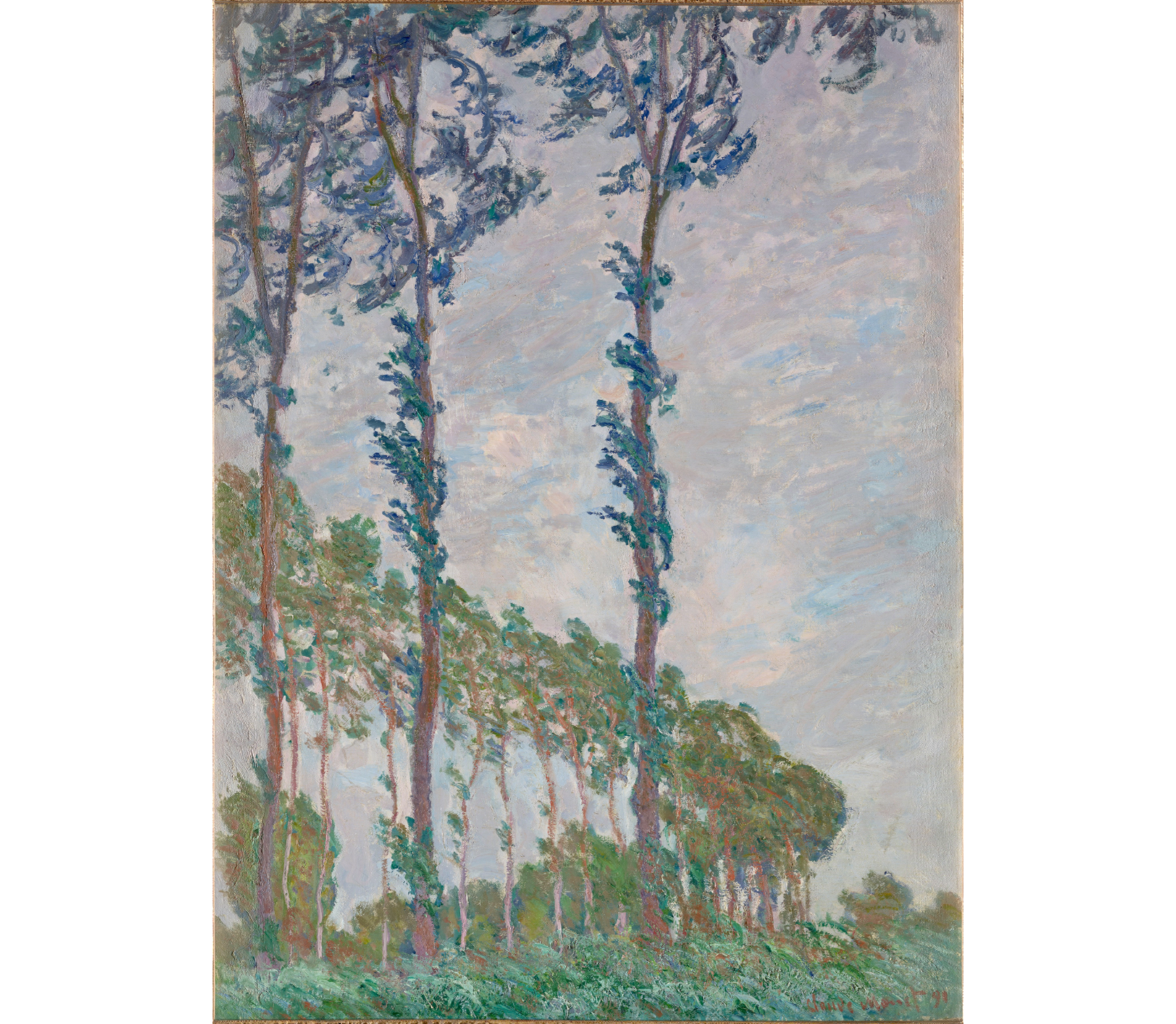

Claude Monet, Maison de l’artiste à Argenteuil, 1873,

huile sur toile, 60 x 73 cm, Art Institute Chigago

Claude Monet, Le jardin de l’artiste à Vétheuil, 1880,

huile sur toile, 151 x 121 cm, National Gallery of Art, Washington D.C.

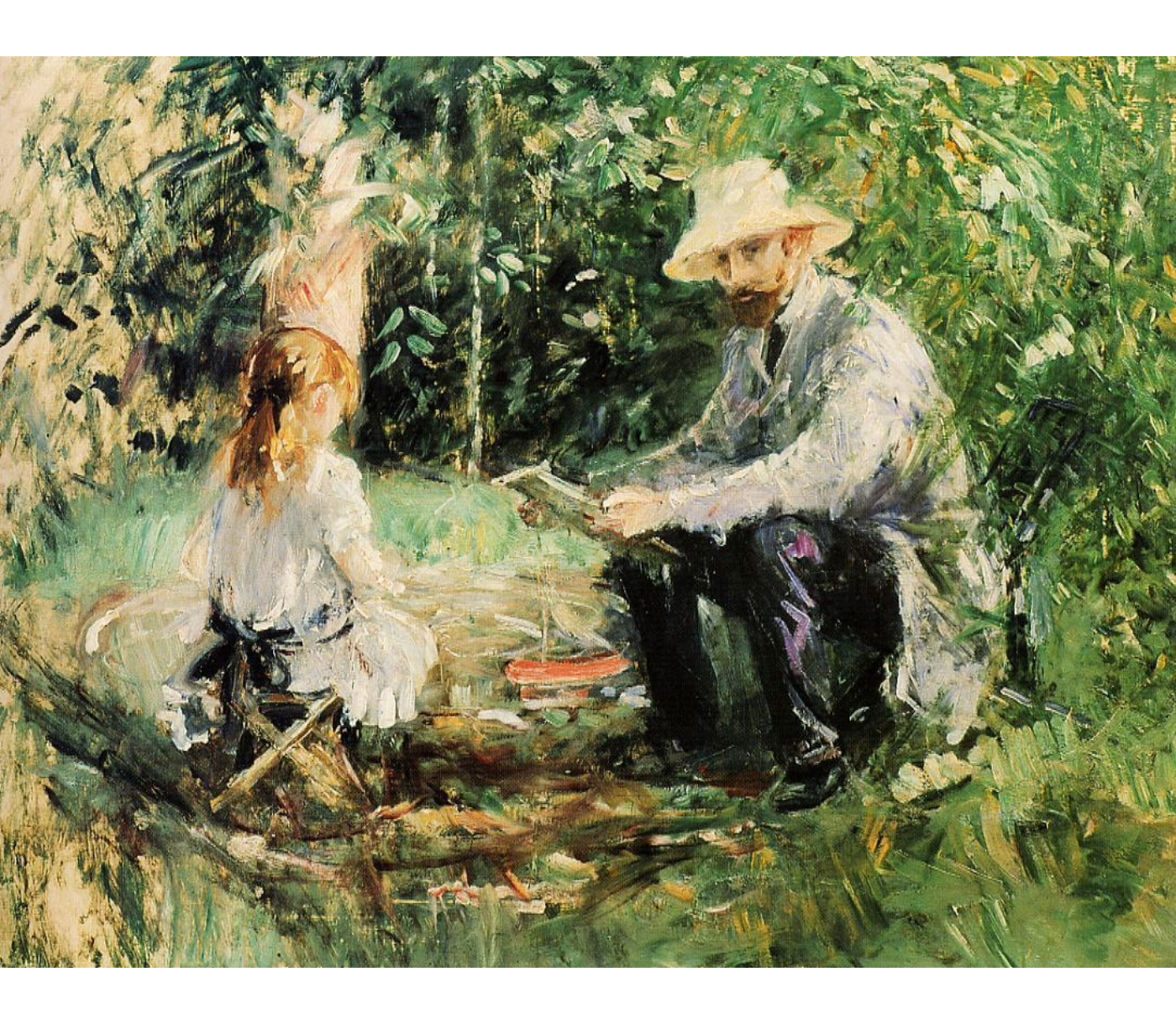

Camille Pissarro, Dans le Jardin des Mathurins, Pontoise, 1877,

huile sur toile, 165 x 125 cm, collection particulière

Auguste Renoir, Gabrielle et Jean, 1895-1896,

huile sur toile, 65 x 54 cm, Musée de l’Orangerie, Paris. (C) GrandPalaisRmn (musée de l’Orangerie) / Hervé Lewandowski