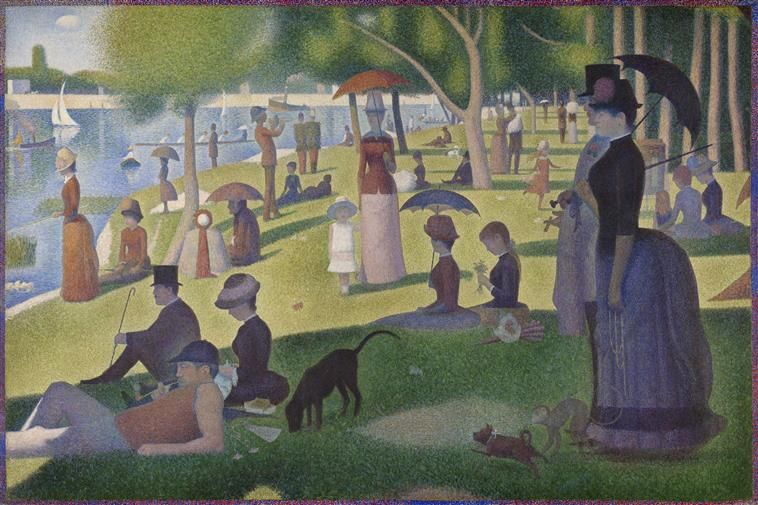

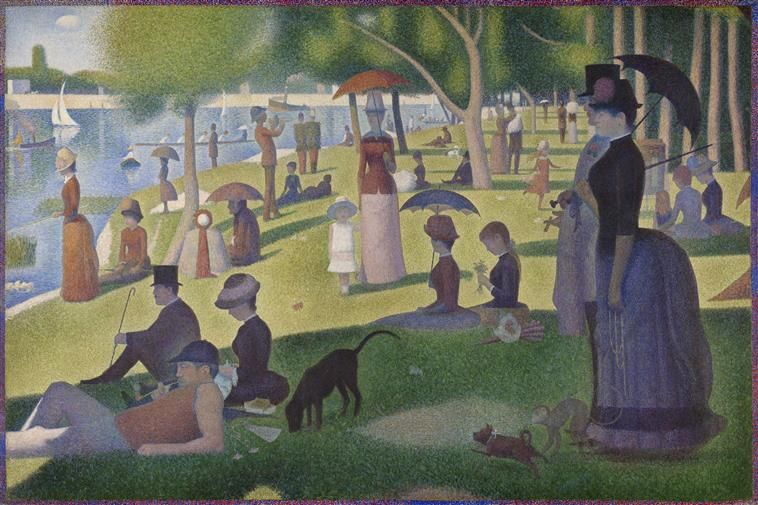

L’exposition de 1886 frappe par la variété des artistes et des styles qui la composent. La présence de Seurat et Signac, nouvelles recrues, ne fait pas l’unanimité, car leur peinture annonce de nouvelles directions. Ces jeunes recrues, conviées par Pissarro, préfèrent utiliser des touches de couleurs pures, en se fondant sur des principes scientifiques – en contraste avec l’approche plus libre et spontanée de leurs prédécesseurs, les impressionnistes : il s’agit du divisionnisme.

Six années ont passé depuis l’édition précédente en 1882 ; le monde de l’art évolue rapidement. Une clientèle se développe pour la peinture impressionniste, ainsi que de nouveaux modes d’exposition, souvent individuelles, connaissant un succès croissant. Les protagonistes se dispersent et s’établissent pour beaucoup loin de Paris… L’exposition de 1886 sera la dernière.

Cette histoire riche et mouvementée des expositions impressionnistes nous montre qu’un même idéal a réuni, momentanément, ces artistes très différents : un grand élan d’indépendance et de liberté !

Dernière de ces huit manifestations collectives, l’exposition impressionniste de 1886 marque la fin d’une époque durant laquelle ces artistes ont partagé un idéal commun d’indépendance et de liberté artistique.

Un épisode rédigé sous la direction scientifique d’Anne Robbins et adapté de sa conférence « L’aventure impressionniste · Les expositions ».

Mais déjà des tensions apparaissent parmi les exposants. Deux questions divisent le groupe :

Dans ce climat de désaccords, dès 1882 certains critiques s’interrogent : est-ce déjà la fin de l’impressionnisme ?

Des désaccords sur le sujet épineux de la participation au Salon, et du profil de nouveaux exposants créent des tensions.

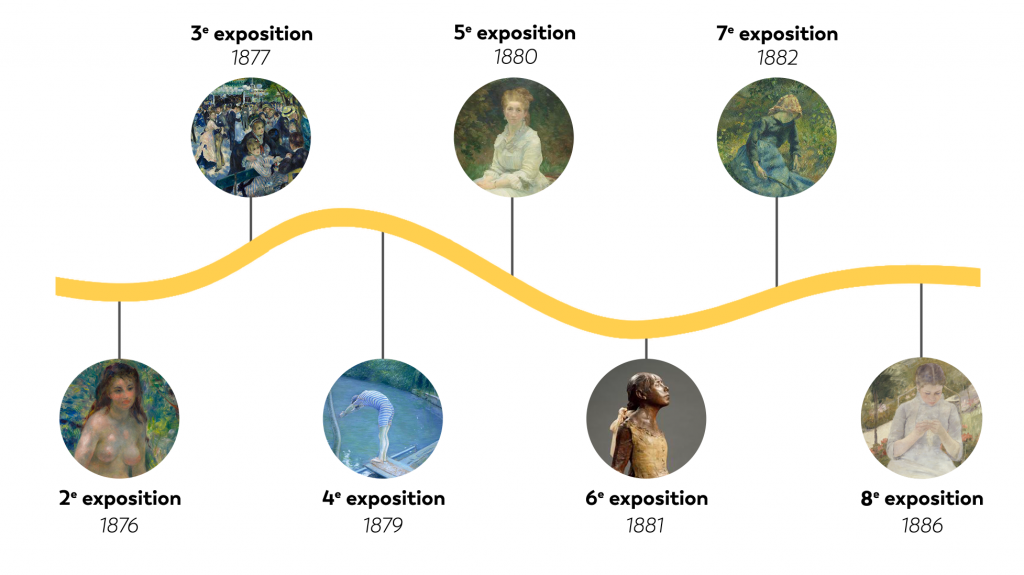

Parmi ces huit expositions, la troisième édition tenue en 1877 se distingue par sa très grande unité.

Les œuvres réunies cette fois dans un appartement loué rue Le Peletier, sont remarquablement homogènes. Elles affirment haut et fort les principes de la « nouvelle peinture » ! D’ailleurs, c’est aussi à cette occasion que les artistes du groupe adoptent eux-mêmes, pour la première fois, le terme « impressionnistes » sur l’enseigne de leur exposition, et en guise de titre d’une revue artistique qu’ils fondent cette année-là.

Autre grande première : l’exposition, bien reçue, génère des bénéfices. Parmi les acheteurs, on compte le peintre Caillebotte en personne. Il utilise sa fortune pour soutenir ses amis !

La troisième exposition de 1877 fait réellement émerger l’impressionnisme, qui apparaît comme une nouvelle peinture, cohérente et unifiée, puisant ses sujets dans la nature, le plein air et le monde moderne.

Huit expositions impressionnistes, de différentes ampleurs, sont organisées entre 1874 et 1886.

Malgré l’échec financier de la première exposition, les impressionnistes persistent ! Entre 1874 et 1886, ils vont organiser huit expositions, rassemblant au total 58 artistes différents.

Ainsi, le groupe des exposants évolue sans cesse, entre désistements et nouveaux recrutements. Si les profils de ces artistes restent divers, certains s’imposent et deviennent des figures majeures du mouvement :

Paul Cézanne, de son côté, quitte le groupe dès 1877 pour poursuivre sa propre trajectoire artistique. À l’inverse, d’autres artistes rejoignent l’aventure en cours de route comme Gustave Caillebotte et l’Américaine Mary Cassatt.

Au fil des huit expositions impressionnistes, le groupe d’artistes participant à ces manifestations ne cesse d’évoluer.

En 1874, c’est une grande première : fatigués de voir leurs œuvres si souvent rejetées par le Salon, ces artistes montent eux-mêmes leur exposition indépendante. Enfin il leur revient à eux seuls de décider quelles œuvres présenter et comment ! Ce qui prime, c’est la solidarité : une commission est prélevée sur les ventes de tableaux et celle-ci doit être équitablement partagée entre les participants.

Le 15 avril, l’exposition ouvre donc ses portes au 35, boulevard des Capucines à Paris, dans les anciens ateliers du photographe Félix Nadar. Curieux de savoir ce qu’on peut y découvrir ? En avant pour une visite privée !

On y retrouve notre petit groupe d’artistes « indépendants ». De nombreux critiques s’étouffent devant ces « barbouilleurs » qui présentent une peinture de « l’impression » que le public juge bâclée, non finie.

Par ailleurs, ils ne sont pas seuls à tenter l’aventure !

Certains artistes académiques, habitués du Salon, participent aussi, tentés par l’idée d’une exposition indépendante. C’est le cas par exemple d’Auguste Ottin ou Alfred Meyer.

Le bilan ? Si c’est une catastrophe financière – seuls quatre tableaux seront vendus –, l’exposition est vue par de nombreux amateurs et critiques, et frappe les esprits ; c’est un coup d’éclat !

Par la suite, elle sera reconnue comme marquant le début « officiel » de l’impressionnisme.

L’exposition de 1874 réunit des artistes de différents horizons, liés par une volonté commune : exposer ensemble, indépendamment du Salon. Elle constitue l’un des événements fondateurs de l’impressionnisme.

Dès les années 1860, une petite bande d’artistes, composée de Monet et Renoir, entre autres, se rassemble à Paris autour d’idées communes. Leur but ? Proposer une alternative à l’art officiel, « académique », soumis à des règles précises et figées.

Ce type d’art enseigné dans les écoles de Beaux-Arts s’appuie en effet sur des principes rigides et des thèmes bien établis : sujets historiques, mythologiques ou religieux pour la plupart.

À la place, ce groupe d’artistes qu’on n’appelle pas encore « impressionnistes » considère que la peinture devrait être un moyen de saisir l’instant, que ce soit un ciel changeant, ou encore le monde qui les entoure, alors en pleine évolution. Pour cela, ces artistes développent une toute autre méthode, et une nouvelle approche :

Hélas, leurs œuvres sont souvent refusées par le jury du Salon, la principale exposition officielle d’art en France, organisée par l’Académie des Beaux-Arts. Ils ont alors cette idée : pourquoi ne pas organiser leurs propres expositions pour montrer leurs œuvres, et trouver des acheteurs, sans avoir à dépendre du Salon ?

En 1874, c’est chose faite : cette date marque le coup d’envoi d’une série d’expositions que l’on qualifiera d’impressionnistes.

À partir des années 1860, des peintres opposés à l’art académique envisagent d’organiser leurs propres expositions.

Avant que le rideau ne tombe (pardon pour ce jeu de mots), intéressons-nous à l’œuvre de Christo, qui avait l’habitude d’emballer les objets. Et il ne s’agissait pas uniquement des petites choses comme ces boîtes de conserve ; il emballait aussi des voitures, des monuments et même des ponts !

Au cours de sa carrière, Christo, accompagné de sa collaboratrice (et épouse) Jeanne-Claude, ont emballé le palais du Reichstag à Berlin, empaqueté le Pont-Neuf à Paris et déployé 200 000 m² de toile de nylon blanche dans le désert californien.

Ces projets monumentaux modifient la façon dont nous percevons les villes et les paysages, en donnant un aspect totalement nouveau à ce qui nous est familier. La dernière création de ce duo artistique s’est tenue à Paris récemment. Depuis des années, Christo et Jeanne-Claude voulaient emballer l’Arc de Triomphe ! Malgré le soutien de plusieurs élus de la ville, ce projet n’a vu le jour qu’en 2021, après le décès des deux artistes.

En employant des matériaux qui bougent avec le vent et qui réfléchissent la lumière, Christo et Jeanne-Claude voulaient créer un « objet vivant » que les « gens auraient envie de toucher ».

Aujourd’hui, les natures mortes sont toujours bien vivantes ! Les artistes continuent de réinventer et de métamorphoser les objets du quotidien pour donner à l’ordinaire, un parfum d’extraordinaire.

Il n’est pas rare qu’un artiste collabore avec d’autres personnes. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, les artistes avaient des ateliers qui fourmillaient d’apprentis, et même Andy Warhol s’appuyait sur ses assistants pour réaliser ses œuvres. Comme on l’a souvent évoqué ici, la plupart des mouvements artistiques sont nés grâce à des groupes d’artistes amis (ou d’ennemis) qui, ensemble, explorent des idées novatrices et repoussent les limites.

De nos jours, il est courant que les artistes créent des œuvres avec l’aide du public. Dans certains cas, cette collaboration est même indispensable à la création de l’œuvre et lui donne un aspect unique et spécial.

Par exemple, l’artiste américain Mark Dion a demandé à un groupe de bénévoles londoniens de l’aider à ratisser les rives de la Tamise afin de voir ce l’on y trouve. Ensemble, ils ont ramassé des centaines d’objets (des pipes en terre cuite, des jouets en plastique, des ossements d’animaux…), qui ont été disposés dans une vitrine qui rappelle les cabinets de curiosité. Ces élément portant simples et sans valeur apparente constituent une collection mystérieuse d’objets témoins de notre époque.

Un bel exemple d’œuvre réalisée à partir d’objets trouvés !

L’artiste autrichien Erwin Wurm a trouvé, lui aussi, une façon originale d’impliquer le public dans son travail. Il invite des spectateurs à suivre des consignes précises qui leur demandent d’interagir avec des objets du quotidien (des stylos, des vêtements, des ballons…) disposés dans l’espace d’exposition. Ils vont alors devoir se glisser dans un une robe, se tenir en équilibre sur un seau ou serrer une pastèque dans leurs bras.

Petite précision : ils ont une minute top chrono pour s’exécuter donc pas le temps de réfléchir !

Les artistes travaillent souvent en collaboration avec d’autres personnes pour réaliser leurs œuvres, notamment lorsqu’il faut réunir des objets disparates afin de créer une sorte de collection.

« * » indique les champs nécessaires

Inscrivez-vous pour profiter de tous les contenus proposés et enregistrer votre progression.

C’est simple et gratuit